2024年12月31日

若い世代の大腸癌が急増しています。

最近の調査結果では世界27か国で50歳未満の大腸癌罹患率が上昇していることが明らかとなり、その背景には食習慣の変化や運動不足、肥満が関与しているとされています。

特に、若い世代におけるライフスタイルの変化が大腸癌の罹患率を押し上げている可能性があります。

本記事では、若年性大腸癌増加の原因について深掘りし、予防策や早期発見の重要性についても解説します。

目次

1. 若い世代の大腸癌増加の背景

近年、50歳未満の若年層における大腸癌の発症が世界中で増加しています。

先進国だけでなく、さまざまな経済状況にある国や地域でもこの傾向が見られるようになりました。主な原因は食習慣や運動不足、過体重と考えられています。

しかし、具体的な要因を特定し、効果的な予防戦略を開発するためには、さらなる研究が必要です。この問題に対して、国際的な医学研究コミュニティが協力を進めています。

1.1. 世界27か国における大腸癌の統計

世界50か国のうち27か国で、若年性の大腸癌罹患率が上昇していることが最近の研究で明らかになりました。

米国がん協会のHyuna Sung氏は「若年性大腸がんの増加は世界的な現象だ」と指摘しています。この増加傾向は、高所得国だけでなく、多様な経済環境にある国や地域でも確認されています。

研究結果は「The Lancet Oncology」に2024年12月11日に掲載されました。若年層の大腸がん発症率が上昇しているため、対策が急務とされています。

Sung氏の言葉からもわかるように、この問題は日本だけではなく、世界的な現象のようです。

1.2. 研究内容

この研究では、世界保健機関(WHO)国際がん研究機関のデータベースを活用し、若年層と高齢層における大腸がんの発症率の傾向を比較しました。

データには、世界50カ国における2017年までの診断年、性別、5年ごとの年齢グループの発症データが含まれています。

結果として、2008年から2017年の間に若年層の大腸がん罹患率が27カ国で上昇していることが示されました。

1.3. 大腸癌増加の原因

Sung氏は、若年性大腸がんの増加が懸念される背景には、食習慣や運動不足、過体重が関連していると指摘しています。

革新的な予防ツールの開発が求められる中、さらなる研究が必要です。同氏は、「この傾向の背後にある要因を特定し、効果的な予防戦略を開発することが重要だ」と強調しています。

また、若年層やプライマリケア提供者の間での認識を高めることが診断の遅れを減らし、死亡率を低下させる可能性があると述べています。継続的な取り組みが若年層の大腸がん予防に重要となるでしょう。

2. 大腸癌の早期発見とその重要性

大腸癌は日本で非常に多く発症している病気の一つです。

なぜ早期発見が重要かというと、早期診断により適切な治療が可能となり、患者様の生存率が大幅に向上するからです。大腸癌は早い段階では自覚症状がほとんどないため、定期的な検査が重要です。

定期的に検査を受けることで、大腸癌の早期発見が可能になり、治療成功の確率を高めることができます。

2.1. 便潜血検査の方法と効果

便潜血検査は、大腸癌の早期発見に有効な方法の一つです。

この検査では、便に微量の血液が含まれているかどうかを調べます。便に血液が含まれる場合、大腸癌やその他の疾患の可能性が疑われます。便潜血検査は非侵襲的であり、簡単に実施できるため、多くの人が利用しやすいです。

しかし、便潜血検査によって大腸癌の予防はできません。あくまで早期発見のための手段です。この検査によって、早期段階で発見された場合、治療の成功率が高まることが期待されます。

2.2. 大腸内視鏡の役割

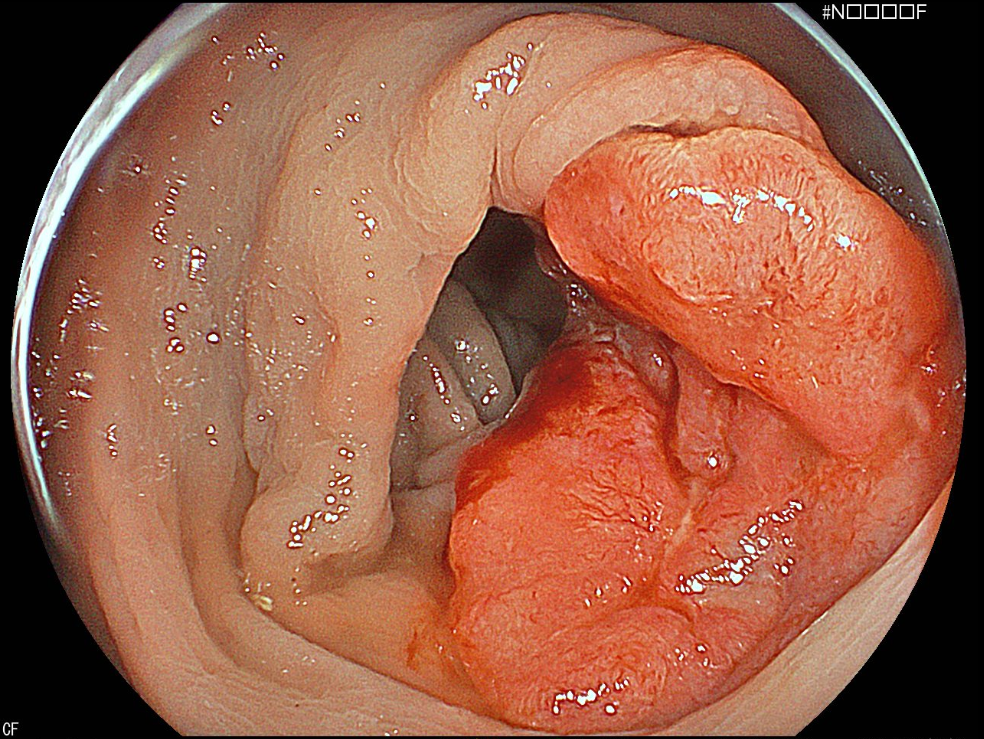

大腸内視鏡検査は、大腸癌の予防と早期発見において極めて重要な役割を果たします。

この検査では、大腸内を直接観察し、ポリープや癌の兆候を見つけることができます。観察したポリープはその場で切除することができ、これによって大腸癌の予防が可能です。

大腸内視鏡検査は侵襲的であるものの、予防効果が非常に高いです。特に高リスク群の人々に対しては、定期的な検査が推奨されます。検査によって見つかったポリープをその場で切除すれば、癌の発生を未然に防ぐことができるのです。

2.3. 鎮静剤使用の大腸内視鏡検査

多くの人が大腸内視鏡検査を避ける理由の一つに、羞恥心や不快感があります。

ただ、鎮静剤を使用することで、その不安を軽減することができます。鎮静剤を用いることによって、患者様は検査中の痛みや不快感を感じることなく、リラックスした状態で検査を受けることができるのです。

これにより、検査の受診に対する抵抗感が減少し、受診率が向上します。鎮静剤使用のメリットとして、医師も精確な観察が行えるため、より高精度な診断が可能です。特に痛みに敏感な人や初めて検査を受ける人にとって、鎮静剤の使用は安心感をもたらします。

3. 札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックの特徴

札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックは、内視鏡検査を専門とする医療機関です。最新の医療設備と熟練した医師が揃っており、患者様に高品質な医療サービスを提供します。患者様の安心・安全を第一に考え、丁寧な検査と結果説明を行います。また、短期間での検査予約が可能で、忙しい方にも便利です。さらに、アクセスの良い場所に位置しているため、気軽に訪れることができます。

3.1. 大通駅徒歩30秒

札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックは、大通駅から徒歩30秒という非常に便利な場所に位置しています。地下鉄の利用者や近隣のオフィスで働く方々にとって、通院が非常に容易です。

アクセスの良さに加え、天候の悪い日でもすぐにクリニックに到着できるため、ストレスを感じることが少ないです。この利便性は、特に体調が優れない時や急な受診が必要な場合に大変助かります。

患者様にとって通いやすい立地は、継続的なケアや定期検査の意識向上にも繋がります。気軽に足を運べる環境が整っていることで、健康管理の一環としての内視鏡検査も習慣化しやすくなるでしょう。

3.2. 大腸内視鏡検査予約がすぐとれる

札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックでは、大腸内視鏡検査の予約が迅速に取れるため、診察までの待ち時間が大幅に短縮されます。患者様にとって早期の診断と治療が重要であるため、この迅速な対応は大変助かります。特に忙しい日々を送る方々には、迅速な対応は大きなメリットです。

予約がすぐに取れることで、患者様は不安を感じずにスムーズに検査を受けることが可能です。また、急な体調不良や緊急の検査が必要な場合にも、すぐに対応してもらえるという安心感があります。患者様の時間を大切にし、迅速かつ効率的な医療サービスを提供しています。

おかげで、タイミングを逃さず、適切な時期に検査を受けることができ、健康状態を維持することができます。常に患者様の立場に立ったクリニックの姿勢が感じられるでしょう。

3.3. 院内で下剤を飲む場合は事前外来予約が不要

札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックでは、クリニック内で下剤を飲む場合、事前の外来予約は不要です。事前問診は検査日に行う事が可能で検査予約のみで対応できます。そのため、患者様のスケジュール調整がより簡単です。このため、遠方にお住まいの際も検査日を組みやすいです。

事前の外来予約が不要であるため、急な検査が必要になった場面でも迅速に対応してもらえるのが嬉しい点です。時間効率が良いため、多忙な社会人の方や主婦の方にも適しているでしょう。検査の準備がシンプル化され、ストレスも緩和されます。

このシステムのおかげで、クリニックに一度訪れるだけで全てが完結します。患者様の負担を軽減し、スムーズに検査に移行できる体制が整っています。便利で効率的なクリニック運営が特徴と言えるでしょう。

当院で内視鏡検査をご希望の方は以下のリンクからご予約ください。

4. 大腸癌の主な原因

大腸癌の主な原因には、いくつかの要因が関与しています。

まず、食生活が大きな影響を与えます。高脂肪や低食物繊維の食事は、大腸癌のリスクを高めるとされています。また、遺伝的な要素も無視できません。家族に大腸癌の患者様がいる場合、そのリスクは高まります。

そのほか、環境因子も考慮に入れるべきです。これら全てが複雑に絡み合い、発癌のリスクを左右しているのです。

4.1. 食生活の影響と改善策

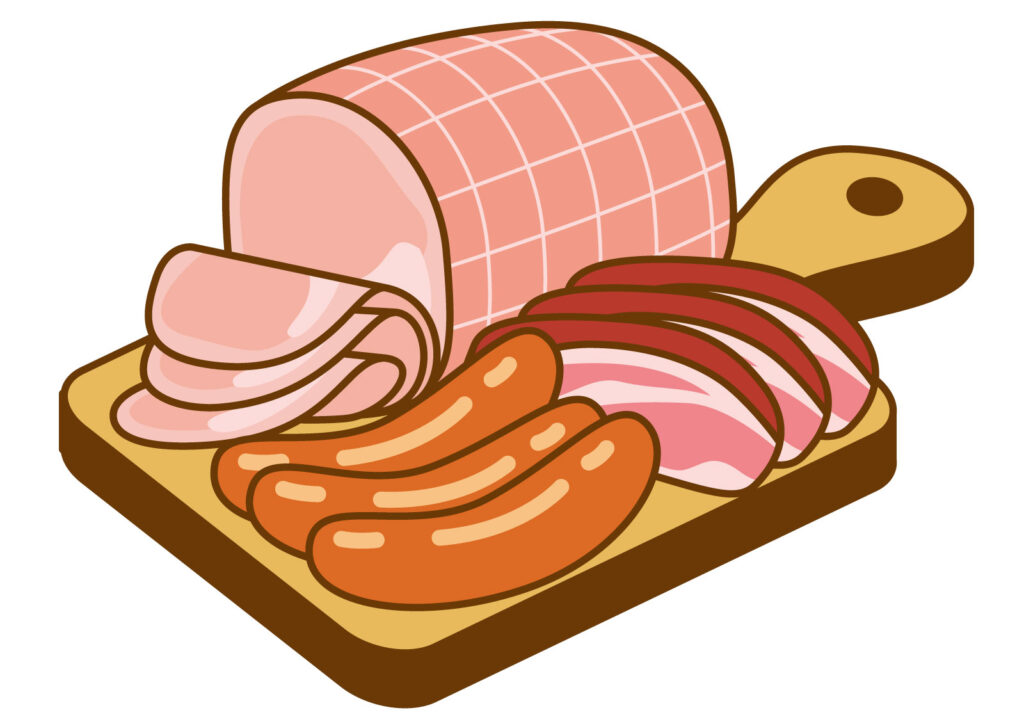

食生活が大腸癌のリスクに与える影響は非常に大きいです。特に、赤肉や加工肉を多く摂取することは良くないです。

具体策として、まず加工肉を避け、食物繊維を積極的に摂取することが重要です。野菜や果物、全粒の穀物を摂取することで、腸内の健康を保つことができます。また、定期的に発酵食品(納豆やヨーグルトなど)を摂ることも有効です。

さらに、適度な運動も取り入れることが勧められます。運動は腸の動きを活発にし、便通を良くします。健康的な食生活と運動の両方を意識することで、癌を予防する可能性が高くなります。

4.2. 遺伝と遺伝子の役割

遺伝と遺伝子は、大腸癌のリスクに大きく関係しています。家族に大腸癌の患者様がいる場合、そのリスクは通常よりも高くなります。特定の遺伝子変異が存在することが、発癌リスクを増大させるからです。

遺伝的要因が絡む場合、そのリスクをゼロにすることは難しいですが、定期的な検診を受けることで、早期発見が可能です。特に、遺伝子検査でリスクが高いと判明した人は、より頻繁に検診を受けることが推奨されます。

また、情報を共有し家族全体で予防に努めることも重要です。健康な生活習慣を家族全体で実践することで、リスクを最小限に抑えることができるでしょう。遺伝的な要素に関する理解を深め、適切な対策を講じることが求められます。

4.3. 環境因子とその関与

環境因子も大腸癌のリスクに関与します。まず、喫煙習慣が挙げられます。喫煙は体内の多くの部位に悪影響を与え、大腸も例外ではありません。過度なアルコール摂取もリスク要因とされています。

そのほかに、都市部に住むことも大腸癌のリスクを高める一因とされています。都市部では、加工食品やストレスの多い生活環境が、影響を及ぼすことが多いからです。

対策として、喫煙や過度な飲酒を避けることが基本となります。加えて、加工食品の摂取量を減らし、新鮮な食材を選ぶことが重要です。ストレス管理も欠かせません。リラックス法や運動を取り入れることで、健康的な環境づくりができます。

5. 若い世代のライフスタイルの変化

近年、若い世代のライフスタイルは急速に変化しています。

特に、デジタル化と都市化の影響が大きく、これにより日常生活のさまざまな側面が変わってきました。たとえば、仕事や学業の方法がオンライン化し、日常の買い物もネット経由が増えています。

こうした変化は便利さを伴う一方で、運動不足やストレスの増加などの問題も浮上しているのです。

5.1. 運動不足の問題

多くの若者が、運動不足に悩んでいます。

その原因は、デジタルデバイスの利用時間の増加に起因しているのです。これにより、長時間座りっぱなしの状態が続き、身体活動が減少しています。運動不足は、健康に多くの悪影響を及ぼします。

たとえば、肥満や生活習慣病のリスクが高まるだけでなく、精神的な疲労感やストレスも増加してしまうのです。学校や職場での体育時間の減少も、大きな要因となっています。教育機関や企業が、若者の健康増進を目的としたプログラムを導入し、運動習慣を促進することが求められるでしょう。

5.2. 喫煙と飲酒の影響

喫煙や飲酒の習慣は、若い世代の健康に深刻な影響を及ぼします。

特に喫煙は、肺や心臓の健康に悪影響を与え、多くの成人病の原因となるのです。たとえば、肺がんや心臓病のリスクが大幅に増加します。

これに対して、若い世代の中では、飲酒も増加傾向にあります。長期的なアルコールの摂取は、肝臓にダメージを与えるだけでなく、精神的な依存症を引き起こすリスクも含んでいます。

さらに、飲酒や喫煙は、ストレスを解消する手段として利用されるケースが多いのですが、逆にストレスを増幅させる結果に繋がることもあります。したがって、健康的なライフスタイルを確立するために、喫煙と飲酒のリスクについての教育が重要です。

5.3. 加齢と生活習慣の新たな発見

若い世代の生活習慣が加齢とともにどのように変わるのか、興味深い新たな発見があります。たとえば、20代と30代での健康リスク要因が、大きく異なることが分かっています。これは、食生活や運動習慣、ストレスの対処方法などの違いによるものです。

また、加齢に伴い、健康意識が高まり、定期的な運動やバランスの取れた食事を取り入れる傾向があります。

しかし、一方で仕事や家庭の責任が増えることで、新たなストレス要因も登場するのです。こうした生活習慣の変化に対して、若い世代がどのように適応していくかが、健康維持の鍵となるでしょう。さらに、科学的な研究が進むことで、若い世代の健康維持に役立つ新たな方法が発見されることも期待されます。

6. 普段の食生活で気を付ける事

普段の食生活で最も重要なことは、バランスの良い食事を心がけることです。偏った食事や過度なカロリー摂取は、健康に悪影響を及ぼします。例えば、野菜、果物、穀物を適度に摂取することが大切です。また、食事の時間をきちんと守ることも重要で、規則正しい食生活を送ることで、体のリズムを整えることができます。

6.1. 加工肉・赤身肉を避ける

加工肉や赤身肉は、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

まず、加工肉には多くの添加物が含まれており、これが体に害を及ぼすことがあるのです。また、赤身肉の過剰摂取は、動脈硬化や高血圧のリスクを高めることが知られています。

一方で、これらの食品を避けることで、野菜や魚を多く摂取する機会が増えるでしょう。ですから、健康を維持するためには、加工肉や赤身肉を控えることが推奨されます。

6.2. 多量飲酒や喫煙、肥満を避ける

多量の飲酒や喫煙、そして肥満は、さまざまな健康問題を引き起こす可能性があります。

アルコールの過剰摂取は、肝臓や心臓に負担をかけることがあります。喫煙は肺を直接傷つけ、さらにはがんのリスクを高める要因となります。

これらの行動を避けることで、健康を維持しやすくなります。肥満は多くの慢性疾患の原因となるため、適切な運動とバランスの取れた食事を心がけることが大切です。健康を守るために、多量飲酒や喫煙、肥満を避けることが基本となります。

6.3. 食物繊維の摂取と腸内フローラの維持

食物繊維の摂取は、腸内フローラのバランスを維持するために非常に重要です。

まず、食物繊維は便通をスムーズにし、腸内環境を整える効果があります。

さらに、食物繊維は腸内の善玉菌のエサとなり、これによって腸内フローラが健康に維持されます。

一方で、食物繊維が不足すると、便秘や腸内環境の悪化を招く恐れがあります。ですから、毎日十分な量の野菜や果物を摂取して、腸内フローラのバランスを保つことが大切です。食物繊維を意識的に摂ることで、健康な生活を送ることができるでしょう。

7. 大腸癌の初期症状と徴候

大腸癌の初期症状は多くの場合、目立った症状が見られません。

症状が現れる頃には進行していることが多いため、定期的な大腸検査が重要です。

特に40歳以上の方は、年に一度の検査を推奨されています。検査による早期発見が大腸癌の予後を大きく左右します。定期的な検査を忘れずに実施しましょう。

7.1. 便潜血検査の有用性

便潜血検査は、大腸癌の早期発見に効果的な方法です。

この検査は、便中に微量な血液が混じっているかを確認するもので、がん検診ガイドラインでも推奨されています。特に気になる症状がない場合でも、年に一度の検査を続けることで、発見が遅れるリスクを減らせます。

さらに、偽陰性や偽陽性を避けるため、定期的な再検査も大切です。結果に異常があれば、迅速に専門医による精密検査を受けるべきです。早期に対策を講じることで、大腸癌の発症や進行を予防する手助けになります。

7.2. 大腸ポリープ切除による大腸癌予防の有用性

大腸ポリープの切除は、大腸癌の予防にとても効果的です。

ポリープは放置しておくと、癌化するリスクがあります。研究によると、大腸ポリープの切除により、大腸癌の発症リスクを50-70%減らすことができるとされています。一度発見されたポリープは、早期に取り除くことが重要です。

定期的な内視鏡検査で、ポリープの有無を確認し、適宜切除することが推奨されます。これにより、将来的な大腸癌の発症リスクを大幅に低減することが期待できます。

7.3. 血便や体重減少の注意点

血便や急激な体重減少は、大腸癌の可能性を示唆する重要な症状です。

これらの症状が見られた場合、すぐに専門医を受診しましょう。早期診断が治療成功の鍵です。慢性的な便秘や下痢、腹痛も注意が必要です。

気になる症状が続く場合は、自己判断せず、専門医の診断を受けることが重要です。日常生活で健康状態に注意を払い、異常を感じたら早期に行動することが、健康を守る第一歩です。体調の変化に敏感になり、積極的に検査を受けましょう。

8. 大腸癌の治療法

大腸癌の治療法は、病状や進行具合によって異なります。初期の段階では主に内視鏡的切除や外科手術が選択されます。進行した場合は、化学療法や放射線療法が必要となります。また、大腸癌の部位によっても治療法は異なるため、個別の対応が求められます。

8.1. 進行癌の場合、大腸癌の部位により治療法が異なる。直腸癌の場合、人工肛門増設を検討

大腸癌が進行している場合、その部位によって治療法は異なります。特に直腸癌の場合、癌が肛門に近い位置にあるため、人工肛門の増設が検討されます。これにより、便の排泄を確保することが可能になります。

一方で、結腸癌の場合は閉塞していない限り、人工肛門の必要は少ないです。進行癌の治療には、内視鏡的切除や外科手術が行われますが、病状や周囲の臓器への浸潤具合によっては、さらに化学療法や放射線療法が併用されることもあります。適切な治療法を選択するには、医師との十分な相談が重要です。

8.2. 内視鏡的切除と外科手術

大腸癌の初期段階では、内視鏡的切除が優先的に行われます。内視鏡を使うことで、開腹せずに腫瘍を除去することが可能です。これにより、術後の回復が早くなり、患者様への負担も軽減されます。

しかし、癌が進行している場合、外科手術が必要になります。外科手術では、癌を含む大腸の一部を切除し、健全な組織を連結します。この場合、手術の範囲や方法は癌の進行具合や部位によって異なります。手術後の経過観察やフォローアップも重要です。

8.3. 化学療法と放射線療法

進行した大腸癌には、化学療法と放射線療法が適用されることがあります。化学療法は、抗癌剤を使用し、全身に薬を行き渡らせて癌細胞を攻撃します。これにより、癌の増殖を抑える効果が期待できます。

放射線療法では、放射線を照射して癌細胞を殺すことを目的とします。この療法は主に局所的な癌治療に有効であり、特に直腸癌には効果的です。化学療法と放射線療法は単独で行われることもありますが、併用することで相乗効果を狙うケースもあります。医師と相談しながら、最適な治療法を選ぶことが大切です。

大腸内視鏡検査は札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックがおすすめです!

・関連記事