2025年2月11日

『下血の原因って何があるの?』

『下血はどのくらいでたら病院にいったらいいの?』

『下血と血便って違いがあるの?』

そんな疑問にお答えします。

1. 下血の主な原因

下血は、消化管のどこかで出血が起きた場合に見られる症状です。主な原因として、大腸癌、ポリープ、炎症、痔核などが挙げられます。

1.1. 大腸がんと下血

大腸がんは、下血の原因の一つです。大腸がんが進行すると、腫瘍が大きくなり、血管を侵すことがあります。その結果、出血が発生しやすくなります。大腸がんによる下血は、病変の部位によってことなります。肛門に近い直腸癌は鮮血になりますし、肛門から遠い上行結腸癌などでは暗赤色~黒色になりやすいです。上行結腸癌では下血自体が気づかれない事も多いです。

1.2. ポリープによる下血

ポリープは、消化管の内壁にできる良性の腫瘍です。しかし、時折これが大きくなると出血を引き起こします。ポリープ自体は良性であることが多いですが、放置すると大腸がんへと進行するリスクもあります。ポリープが原因の下血は、早期に発見して切除することで予防できます。

1.3. 炎症による下血

潰瘍性大腸炎やクローン病などの炎症性腸疾患や感染や虚血も下血の原因です。これらの疾患は、腸の内壁に炎症が起きるため、出血しやすくなります。

早期に専門医の診察を受け、的確な治療を受けることで症状を緩和できます。炎症性腸疾患の治療は長期にわたることが多いです。自身の健康状態をよく把握し、医師と協力して治療を続けることが必要です。

1.4. 裂肛・痔核

裂肛や痔核もまた、下血の原因とされます。これらの症状は、肛門周辺に起こる血管のトラブルが主な原因です。これらは鮮血である事が多いです。

また生活習慣や排便習慣の改善で予防可能です。

適切な食事を取り、便秘を防ぐことが予防策として有効です。特に水分を多く摂ることや、食物繊維を豊富に含む食材を摂取することが大切です。悪化する前に専門医の診察を受けて治療することも重要です。

2. 札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックでの大腸カメラ

下血の原因精査のためには内視鏡検査が不可欠です。

当院では苦痛のない大腸カメラ検査を提供しています。

2.1. 下血を生じた場合には大腸カメラが必要です

下血が見られる場合には、大腸の状態を確認するため大腸カメラ検査が必要です。下血は、ポリープや大腸がんなどの初期症状である可能性もあります。下血が発生する場合には、当院にご相談ください。専門医が適切な検査と診断、治療を提供します。

2.2. 鎮静剤使用の大腸カメラ

当院では、鎮静剤を使用した大腸カメラ検査を行っています。初めての方でも、痛みや不安を感じることなく快適に受けられるよう配慮しています。鎮静剤を使用することで、検査中の不快感を大幅に軽減することが可能です。医師や看護師が使用する場合、お一人お一人の体調や状態をしっかり確認いたします。

2.3. 当院では1週間以内での検査予約が可能です。

当院では、大腸カメラ検査の予約が1週間以内に可能です。急を要する検査が必要な場合も速やかに対応します。患者様のご都合に合わせた予約が可能で、柔軟な対応を心掛けています。予約がスムーズに進むよう、スタッフ一同がサポートいたします。

2.4. 院内下剤での大腸カメラ

当院では、院内で下剤を使用する大腸カメラ検査を行っています。検査前にしっかりと腸内を洗浄するため、確実な診断が可能となります。院内での下剤使用は、医師や看護師の指導のもとで行われるため、安心して準備を進められます。サポート体制が整っているため、初めての方でも心配なく検査を受けることができます。

2.5. WEB予約可能

当院では、WEBからの予約が可能です。忙しい方や電話が苦手な方でも簡単に予約できます。24時間いつでも予約ができるため、都合に合わせて利用できます。WEB予約システムは、直感的でわかりやすく使いやすいデザインとなっています。スムーズな予約が可能になるため、ぜひご利用ください。患者様の利便性を最優先に考えたサービスです。

当院で内視鏡検査をご希望の方は以下のリンクからご予約ください。

3. 下血とは何か

下血とは、肛門から血液が排出される現象のことを指します。これは消化管のどこかで出血が起こっていることを示しており、重大な疾患の前兆であることが多いです。

3.1. 下血の定義と症状

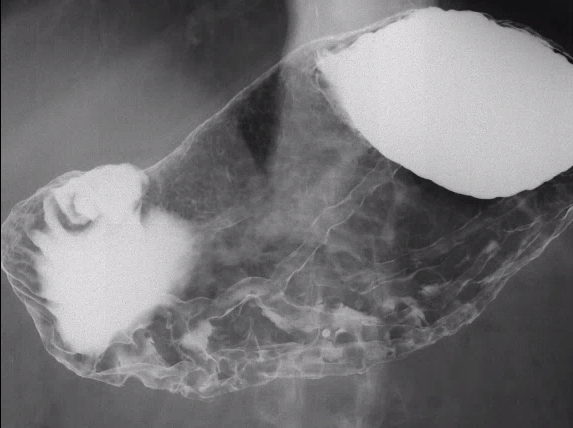

下血の定義は、医学事典には「肛門より血液が排出された状態」と記載されています。この状態には、鮮血が混じる場合や黒色便として排出される場合などさまざまな形であらわれます。そして、こうした症状が見られる場合、消化管の内部で出血が起こっていることを示しています。

3.2. 血便と下血に対する認識の違い

血便と下血は、患者様側と医療者側とで言葉の使われ方が異なる場合が多いです。

患者様側では便に血液が混じった状態を血便、血液だけが出た状態を下血とする事が多いのに対し、

医療者側では下部消化管から出血したものを血便、上部消化管から出血したものを下血とする場合が多いです。

どちらの使用法でも間違ってはいませんが、認識の違いを把握しておくとスムーズにコミュニケーションがとれます。

3.3. 下血のリスク要因

下血のリスク要因には、いくつかの要素があります。まず、過度なアルコール摂取や喫煙は、消化器官に負担をかけ、潰瘍や炎症を引き起こします。これが原因となり、出血が発生することがあります。

次に、加齢による体力低下や慢性的な病気もリスク要因です。高齢者は特に消化器系の病気にかかりやすく、下血のリスクが高まります。さらに、消化器系の疾患歴がある人は、再発のリスクが高く、それに伴い下血が見られることがあります。

最後に、薬物の影響も無視できません。例えば、非ステロイド系抗炎症薬の長期使用は胃腸に負担をかけ、出血のリスクを高めます。これらのリスク要因を理解して、自身の生活習慣や体調管理を見直すことが重要です。

4. 下血の治療法

下血の治療法には、内視鏡を用いた治療、ポリープ切除、炎症性腸疾患の治療、および痔核・裂肛の治療があります。

4.1. 内視鏡を用いた治療

内視鏡治療は、下血の原因を特定し治療するための最も有効な方法です。まず、内視鏡を使って腸内を詳しく観察し、出血源を特定します。そして、ポリープなどの異常な部位を発見した場合、適切な処置、例えばクリップでの止血やポリープの切除が可能です。これにより、速やかに出血を止めることができます。

4.2. ポリープ切除の手順

ポリープ切除は、内視鏡を使って安全に腸内の異常な組織を取り除く手術です。まず、内視鏡を肛門から挿入し、ポリープの位置を確認します。次に、専用の器具を使い、ポリープの根元を切除します。切除後は、出血を防ぐために止血処置が施されます。これにより、大きな手術や入院が不要になります。

次に、切除したポリープは病理検査に送られ、良性か悪性かを確認することが求められます。この段階で、追加の治療が必要かどうかも判断されます。切除手術は短時間で終わることが多く、その後の回復も比較的スムーズです。術後は、一時的な軽い腹痛や出血が見られる場合がありますが、通常は自然に治まります。

最後に、ポリープ切除後のフォローアップも重要です。再発防止のために定期的な内視鏡検査を受けることが推奨されます。また、生活習慣の改善や食事療法が効果的です。これにより、再発リスクを減少させることができます。

4.3. 炎症性腸疾患の治療

炎症性腸疾患の治療には、薬物療法や生活習慣の見直しが大きな役割を果たします。まず、薬物療法では、炎症を抑える薬や免疫を調整する薬が使われます。これにより、腸内の炎症をコントロールし、症状の進行を防ぎます。薬の効果を最大限に引き出すためには、医師の指示に従い、適切な薬の使用が重要です。

次に、生活習慣の改善も欠かせません。食事内容を見直し、消化に良いバランスの取れた食事を心がけることが推奨されます。さらに、ストレス管理も重要です。家庭や職場でのストレスを減少させることで、症状の安定が期待できます。加えて、定期的な運動も腸の健康を保つために役立ちます。

最後に、定期的な医療機関の受診と検査も大切です。特に、症状が悪化したり新しい症状が現れた場合は、早めに医師に相談することが求められます。これにより、早期に適切な治療を受けることができ、長期的な健康維持が可能となります。

4.4. 痔核・裂肛の治療

痔核・裂肛の治療は、症状の程度に応じて異なる方法が取られます。まず、軽度の場合は、生活習慣の改善や市販の軟膏の使用で対応します。これには、食物繊維を多く含む食事の摂取や、水分補給、適度な運動が含まれます。これにより、便通をスムーズにすることが可能です。

次に、中等度から重度の場合は、肛門科での外科的な処置が必要になることがあります。例えば、痔核の結紮や切除手術があります。これにより、症状の根本的な改善が期待できますが、術後のケアも重要です。手術後は、清潔を保つことと痛みを管理するための薬の服用が求められます。

最後に、再発を防ぐためには、予防措置も重要です。トイレでの時間を短縮することや、便秘を防ぐための食事管理、定期的な運動が推奨されます。これにより、日常の生活が快適になり、再発リスクを減少させることができます。

5. 下血の予防策

下血を予防するためには、まず正しい食事と生活習慣を実践することが重要です。バランスの取れた食事を心がけることで、腸内環境を整えることができます。

5.1. 食事と生活習慣の改善

下血を予防するための第一歩は、日常の食事と生活習慣の見直しです。食事においては、食物繊維を多く含む野菜や果物を積極的に取り入れましょう。これにより、腸の働きを活発にし、便通を良好に保てます。さらに、発酵食品や乳酸菌を含む食品も腸内環境改善に役立ちます。次に、生活習慣としては、適度な運動を取り入れ、ストレスを軽減する方法を見つけることが不可欠です。例えば、ヨガや瞑想、ウォーキングなどが効果的です。規則正しい睡眠習慣も下血予防に欠かせない要素です。健康的な日常生活を送ることで、下血リスクを低減できるのです。

5.2. 定期的な内視鏡検査の推奨

下血の予防には、定期的な内視鏡検査も重要な役割を果たします。内視鏡検査は、大腸や直腸の詳細な状態を直接確認できるため、ポリープや腫瘍などの異常を早期に発見できます。早期発見ができれば、適切な治療が迅速に行えるため、状況の悪化を防げます。また、検査を受ける際には、過去の病歴や家族歴を医師に伝え、計画的な検査スケジュールを立ててもらうと良いでしょう。内視鏡検査を定期的に受けることは、健康を維持するために非常に有効な手段です。

5.3. 医師による定期チェックの重要性

下血を防ぐためには、医師による定期チェックも欠かせません。家庭でのセルフチェックでは見逃す可能性のある兆候を、医師が専門的な知識と視点で見つけてくれるからです。定期的に医師と相談し、自分の健康状態を把握することが大切です。特に、下血のリスクが高いとされる中高年や、家族に大腸がんの歴史がある方は注意が必要です。医師とのコミュニケーションを密にし、適切な健康管理を行うことで、安心して日常生活を送ることができるでしょう。医師によるチーム医療の一員となり、自分の健康を守ることが重要なのです。

大腸内視鏡検査は札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックがおすすめです!