2025年3月03日

血便が出た場合、多くの人が「痔(じ)」を疑うかもしれません。

しかし、大腸がんなどの重大な病気が潜んでいる可能性も否定できません。

「札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニック」は、北海道での大腸癌死亡率減少のため、情報発信を行っております。

今回は、血便の原因として考えられる痔と大腸がんの違いについて、詳しく解説します。

当院で内視鏡検査をご希望の方は以下のリンクからご予約ください。

目次

1. 痔と大腸癌:出血の違い

痔と大腸癌は、いずれも出血を引き起こす症状がありますが、その出血の特性には違いがあります。

1.1. 出血の色や量

痔の出血は、鮮やかな赤色をしています。この理由は、出血が肛門近くで発生するためです。大腸癌の場合は、出血が大腸の内部で起こります。そのため、便と混ざって排泄される事が多いです。ただし、肛門部の近くに癌がある場合は、痔と同様に便と混ざらずに血液が排泄する場合があります。

1.2. 出血のタイミング

痔の出血は、排便直後にしやすいです。特に、硬い便や大きな便を排出する際に、肛門周りの血管に負担がかかるため、出血が引き起こされます。したがって、トイレで出血に気がついた場合は注意が必要です。継続的にそして不規則に出血する場合は、早急に医療機関を受診することが重要です。

1.3. 出血以外の症状

痔では、出血の他に痛みやかゆみが伴うことが多いです。特に、長時間座っているとその症状が現れやすいです。ただし、内痔核からの出血の場合は痛みが無い事もあります。一方、大腸癌の場合は、多くの症状が同時に現れます。例えば、便秘や下痢が交互に現れること、体重減少、疲労感などがあります。

1.4. 便潜血検査

便に血液が混じっている場合、便潜血検査が有効です。この検査では、肉眼では確認できない微量の血液を検出します。定期的にこの検査を行うことで、痔や大腸癌などの早期発見につながります。特に、大腸癌のリスクが高い人は、年に一度の検査を受けることが推奨されます。

| 症状 | 痔 | 大腸がん |

| 出血の色 | 鮮やかな赤色が多い | 比較的暗い赤色、黒色の場合もある |

| 出血のタイミング | 排便時、トイレットペーパーに付着することが多い | 便に混じっていることが多い |

| 出血量 | 比較的少量 | 少量の場合が多い |

| その他の症状 | 肛門の痛み、かゆみ、腫れ | 便秘、下痢、便が細い、腹痛、体重減少 |

| 便潜血検査 | 陰性の場合もある | 陽性となることが多い |

2. 札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックの紹介

札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックは、胃と大腸の専門的な診断と治療を提供しているクリニックです。

2.1. 血便がでたら大腸カメラを

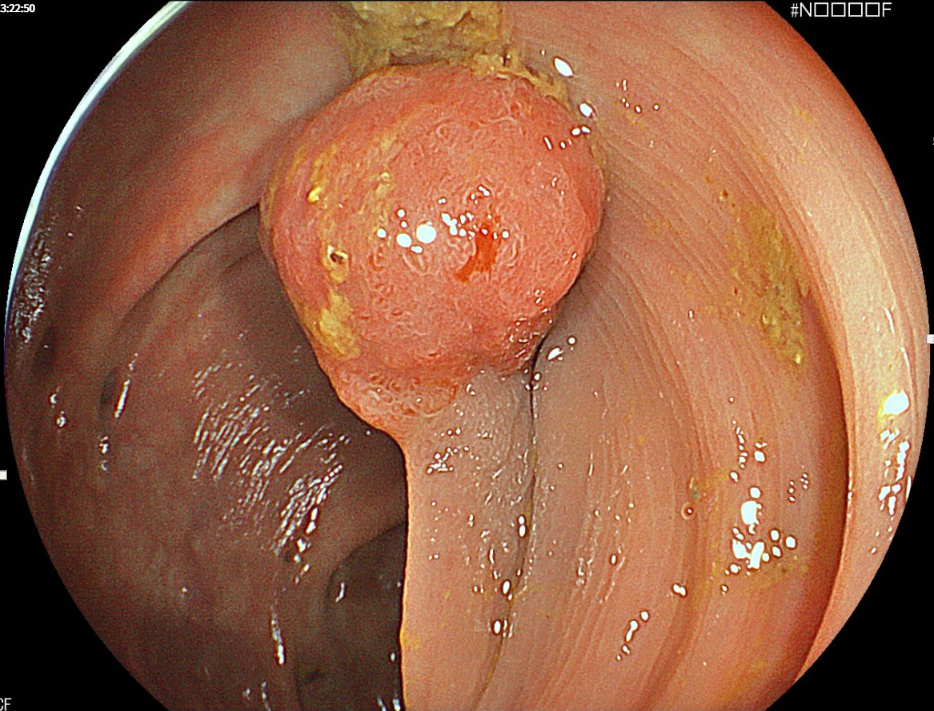

もし血便が出た場合、それは重大な健康問題のサインかもしれません。大腸カメラは、その原因を特定するための重要な検査方法です。早期に発見することで、大腸がんやポリープなどの病気を予防し、適切な治療を受けることができます。

血便の原因は多岐にわたり、単なる痔から深刻な病気まで様々です。だからこそ、早めの受診が必要なのです。大腸カメラは、痛みを最小限に抑えつつ、正確な診断を可能にします。

当院では、経験豊富な医師が丁寧に検査を行い、安心して受けられるようサポートしています。健康を守るために、血便が出たら早めの受診をおすすめします。

2.2. 鎮静剤を使用した大腸カメラ

大腸カメラ検査は、時に不快感を伴うことがあります。しかし、鎮静剤を使用することで、リラックスしながら検査を受けることが可能です。これにより、患者様の負担を軽減し、より正確な検査結果を得ることができます。

鎮静剤を使用することで、不安や緊張を和らげる効果があります。リラックスした状態で検査を受けることで、内視鏡医もスムーズに検査を進めることができます。

当院では、患者様の希望に合わせて鎮静剤を使用し、安心して検査を受けられる環境を提供しています。検査に対する不安がある方も、安心してご相談ください。

2.3. 胃カメラとの同時検査

胃と大腸の状態を同時にチェックできるのが、胃カメラと大腸カメラを併用した同時検査です。これにより、時間と手間を節約し、包括的な健康診断が可能となります。

同時検査によって、胃と大腸の病変を早期に発見し、効果的な治療計画を立てることができます。この方法は特に、健康チェックとして一度に両方を確認することを希望する方に適しています。

当院では、最新の内視鏡機器と経験豊富な医師が、同時検査を行い、正確で迅速な診断を提供いたします。時間を有効に使いたい方におすすめの検査方法です。

当院で内視鏡検査をご希望の方は以下のリンクからご予約ください。

3. 血便の原因と病気の種類

血便が見られる場合、その原因は多岐にわたります。考えられる病気には、痔や大腸癌、感染症などが挙げられるのです。

3.1. 血便の一般的な原因

血便は、多くの原因で引き起こされます。まず、痔により肛門付近から出血する場合があります。痔は、特に便秘がちの人に多く見られる問題で、便と一緒に赤い血が混じることが一般的です。また、消化管の炎症や感染症が原因で血便が生じることもあります。これには、大腸や直腸の炎症性疾患が含まれます。さらに、大腸ポリープや大腸癌も血便の原因となります。これらの疾患は、特に40歳以上の方にとって注意すべきです。

3.2. 痔による出血とその特徴

痔による出血は、明るい赤色の血液が特徴です。特に便秘や硬い便が原因となり、排便時にしばしば出血を伴います。また、痔核が肛門外に露出すると痛みが生じやすく、出血は容易に確認できます。痔による出血は一時的なものが多いですが、症状が頻繁に続く場合は治療が必要です。市販の薬や生活習慣の改善が役立つことがありますが、重症化する前に専門医の診察を受けることが重要です。

3.3. 大腸癌による出血とその特徴

大腸癌による出血は、暗い赤色や黒っぽい色が特徴です。この出血は、腫瘍が大腸内で成長し、血管を侵すことで生じます。また、大腸癌の出血は持続的であることが多く、他の症状としては便が細くなる、便秘と下痢が交互に続くなどがあります。大腸癌は早期発見が非常に重要で、定期的な大腸スクリーニングと専門医の診察が推奨されます。

3.4. その他の病気による血便

その他の病気としては、炎症性腸疾患や感染性腸炎が挙げられます。これらの病気も血便を引き起こします。まず、クローン病や潰瘍性大腸炎などの疾患は、慢性的な腸の炎症が原因で、出血を伴うことが多いです。また、細菌やウイルスによる感染性腸炎も血便の症状が見られます。これらの病気は、急激な症状の悪化を伴うことが多く、早期の診断と適切な治療が必要です。医師の診察を受けることで、適切な治療法を見つけることができます。

4. 痔の症状と診断方法

痔は多くの人が経験する疾病の一つで、早期発見と適切な治療が重要です。

4.1. 痔の主要な症状

痔の主要な症状は、非常に多岐にわたります。まず、肛門周辺の痛みがあります。この痛みは特に排便時に強く感じることが特徴です。次に、血便が挙げられます。排便時に出血が見られる場合、痔の可能性が高いと考えられます。

また、かゆみもよく見られる症状の一つです。肛門周辺がかゆくなるのは、痔による炎症が原因であることが多いです。最後に、肛門からの粘液分泌が増えることもあります。これらの症状が複数同時に現れる場合、早急に専門医の相談を受けるべきです。

4.2. 痔の診断に用いる方法

痔の診断には、まず問診が行われます。医者は患者の症状や生活習慣について詳しく聞き取りをします。その次に、視診・触診が行われます。肛門周辺を直接観察し、触れることで異常を確認します。また、直腸鏡検査も一般的です。

視診と触診だけでは診断が難しい場合、専門的な検査が必要です。直腸鏡検査は、肛門から内視鏡を挿入し、直腸内部を詳しく観察します。これにより、痔以外の疾病の有無も確認できます。正確な診断が治療の第一歩となります。

4.3. 自己診断のリスクと注意点

痔と思われる症状があっても、自己診断は非常に危険です。なぜなら、痔の症状は他の深刻な疾病と類似していることが多いからです。例えば、大腸がんや潰瘍性大腸炎も同様の症状を呈する可能性があります。

5. 大腸癌の症状と診断方法

大腸癌は、初期の段階では明確な症状が少ないことが多いです。

5.1. 大腸癌の初期症状

大腸癌の初期症状は、日常生活の中でも見逃されやすいことが多いです。例えば、軽度の腹痛や便秘、下痢が続く場合がありますが、これらの症状は他の疾患とも共通しているため、注意が必要です。また、便に血が混じることがありますが、この症状も痔や他の肛門疾患と混同しやすいです。そのため、一時的な異常でも油断せず、継続的に症状が見られる場合は専門医に相談することが推奨されます。早期発見が鍵であり、定期検査を怠らないことが大切です。

5.2. 大腸癌の検査方法

大腸癌の検査方法は、いくつかの段階に分かれています。まず、最初の段階では便潜血検査が行われます。これは便中の微量な血を検出する方法で、比較的手軽に受けられます。次に、疑わしい結果が出た場合は、大腸内視鏡検査を行います。内視鏡を用いて大腸の内部を直接観察し、異常があれば組織を採取して検査します。この検査は少し負担がかかりますが、正確な診断が可能です。これらの検査を組み合わせて行うことで、大腸癌の早期発見と正確な診断が可能になります。各検査方法にはそれぞれの特徴があるため、医師と相談して最適な検査を選びましょう。

5.3. ポリープの発見と対策

大腸にポリープが発見されることは珍しくありません。ポリープは良性のものもありますが、放置すると癌になるリスクが高まるため、早期の発見と対策が重要です。主な検査方法は大腸内視鏡検査であり、内視鏡を使って直接ポリープを観察しながら、その場で切除することも可能です。切除後は病理検査を行い、ポリープが良性か悪性かを判断します。また、食生活の改善や定期的な検診を受けることで、ポリープの再発を予防できます。

6. 大腸癌にならないための予防策

大腸癌は早期発見と生活習慣の改善によってそのリスクを減少させることができます。

6.1. 定期的な運動

定期的な運動は、大腸癌の予防に非常に効果的です。運動によって腸の働きが活発になるため、便秘が解消されやすくなります。また、運動は体重管理にも役立ちます。これは、肥満が大腸癌のリスクを高めるからです。例えば、ウォーキングやジョギング、水泳などが効果的でしょう。無理のない範囲で続けることが大切です。適度な運動を毎日の生活に取り入れることで、健康を保ちながら大腸癌の予防に努めることができます。

6.2. 食生活の改善

食生活の改善も大腸癌予防に重要です。まず、食物繊維を多く摂ることで腸内環境が整いやすくなります。野菜や果物、全粒穀物などが良いでしょう。次に、高脂肪・高カロリーの食事を避けることが大切です。これにより、肥満のリスクを低減できます。さらに、赤身肉や加工肉は避けるべきです。これらの食品は大腸癌のリスクを高める要因となる可能性が高いです。食生活を見直し、バランスの取れた食事をすることが健康維持に繋がります。

6.3. 定期的な健診

定期的な健診も大腸癌予防には欠かせません。特に50歳以上の方は、年に一度の大腸内視鏡検査を受けることをお勧めします。早期発見によって、大腸癌の治癒率が大幅に高まるからです。また、家族に大腸癌の歴がある場合は、より早めの受診が望ましいでしょう。他にも、便潜血検査なども有効です。健診を定期的に受けることで、自分の健康状態を把握し、早期の段階で適切な対応ができるようにすることが重要です。

7. まとめ

血便は、放置しておくと重大な疾患のサインを見逃す可能性があります。

7.1. 血便は、痔のサインであることも多いですが、大腸がんの可能性も否定できません。

血便が出ると、多くの方は痔を疑います。しかし、これは大腸がんのサインでもあるため、自己判断で放置するのは非常に危険です。早期に専門医に相談し、定期的な検査を受けることが健康を守るための最善策です。

「札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニック」では、豊富な経験を持つ医師が担当し、患者一人ひとりを大切にした診療を心掛けています。内視鏡検査においても、できるだけ苦痛を少なくする工夫がされています。

血便に悩む方や、大腸がん検診を希望する方は、ぜひ一度クリニックを訪れてみてください。信頼できる環境で、安心して検査を受けることができますから、早めの対応が重要です。

大腸内視鏡検査は札幌大通胃と大腸の内視鏡クリニックがおすすめです!